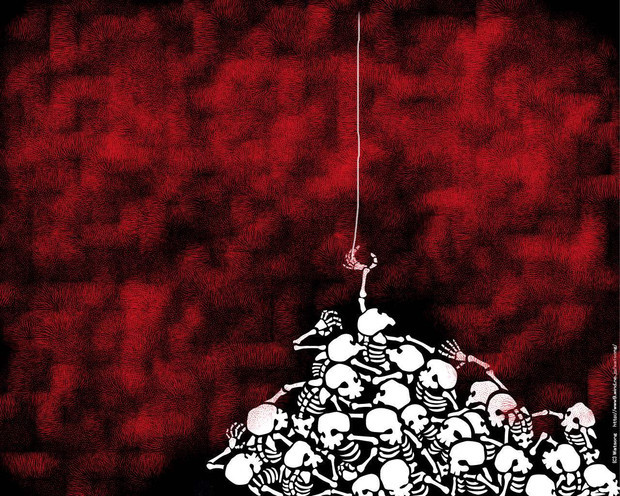

ホトケはカンダタの眼の前に

「切れる糸」を「ソレと気づくように」現した。

幸いと思って糸を登り始めると、亡者に集られ糸は切れてしまう。

なぜ、ホトケが用意した、絶対であろうはずの糸が切れるのか。おわかりいただけるだろうか。他者を蹴り落とし、自分だけが救われようとしたから?ホントにそれだけ? そして「その後」は想像できるだろうか。

苫米地英人氏曰く

「悟りは”座標”。点として確かに存在するが目に見えない」(異訳)

この言葉、今回は”点”ではなく”線”。同様の解釈ができると考えると、本来目に見えないこの糸が「見える」時点で、当初カンダタは他者とは違う域に居る。

登り始めたら切れる糸。この糸が「切れる」という表現、糸が「見えなくなった」と捉えるとどうだろう。

また、糸は「上から下」ではない、と捉えるとどうだろう。例えば、自分が落ちている沼から這い上がる水平方向とも捉えることができる。

集った亡者が見ていたのは、糸か?それとも、登っているカンダタの姿か?

切れたからまた”元の地獄”に落ちて最初からやり直し、なのではなく、糸が見えなくなったその場、その時、その環境が、当初とは別の”次の地獄”なのだろう。人間、生きている限り常に地獄らしいし(親鸞曰く)

受け入れ難い「地獄の現在環境」を受け入れ、「なら、どうする」を広い視野(≒深い視野・多くの次元)を、死ぬまで考え続けなければなりませんよね、という実に仏教的な物語。それが本作。コンテキストも含めて想像力を働かせ、どの立場で物語を観測するかで、様々な解釈ができるおもしろ話

コメントを残す