60は明らかにサボってるよねぇ

じゃぁ80は?

100は?120?は?

あなたの”100”と私の「100」は違うということに

気が付かなければならない

あと、

界隈でよく謂う「頑張らなくていい」は、頑張らないヒトの言い訳に使われてはならない

湯来で野菜を育ててる やじるしや のサイトです

60は明らかにサボってるよねぇ

じゃぁ80は?

100は?120?は?

あなたの”100”と私の「100」は違うということに

気が付かなければならない

あと、

界隈でよく謂う「頑張らなくていい」は、頑張らないヒトの言い訳に使われてはならない

先人曰く、

求めなさい。そうすれば、与えられるであろう。探しなさい。そうすれば、見いだすであろう。門をたたきなさい。そうすれば、開かれるであろう。(マタイ7:7)

「求める」のが先。かつ「正しく」が抜けてて。

「正しく」「求める」のが先にたつと解釈する。極めて「同時」とみなせる程度に「求める」ほうが先なら理想的w

指導者は「同時」という言葉の解釈を見誤るな。価値観の押し付けや詰め込みが正しい教育・指導ではない。 当然に学習者のレベルにも依るが、指導的立場の者に必要な能力は観察力と段取り力。学習者の興味ある方向を見定め、その殻が薄いところ突付いて教えて誘導してやるのが指導者の真の価値。学習者は自分で勝手に殻を破って次のステージに進む。

「愛の反対は無関心」からの当然の帰結。

好き嫌いではなく、興味関心。

この解釈であれば、親兄弟・隣人・世界・機械・仕事・推し活…etc 対象が何だって適用できるし、生きてる限り無料で無限に湧くモノじゃね? コレこそまさに神の所業(永久機関)と言っとけば(解釈しとけば)よくて。誰も困らん。

「好きの延長」が愛でなければならないと思うからしんどくなるのであって、興味関心だと思えば、別に対象が敵でも嫌いでも大丈夫。勝手に無限に湧けばいい。 簡単。

ただ、対象が「好き」であれば(あり続ければ)、対象への理解は早く深いってだけの話。 簡単。

様々な「興味関心」が寄り集まって世の中が形成されるなら、世界は発展する方向に進むしかないんじゃね? 簡単。 って宗教(少なくともキリスト教と仏教の、素人解釈で)は言っているようにしか見えんのだが。

学習者は、「興味関心」を持ち、正しく問うのが使命。

教育者は、学習者の興味関心を「削がない」ことこそが使命。

人類はいつまでも

一体何を難しがっているのか┐(´д`)┌

または、皆難しいフリをしていることに

吾が気がついていないだけ?

難しい算術は述べませんし、語れません。論文書いみてよエラい人

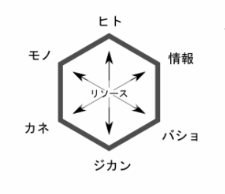

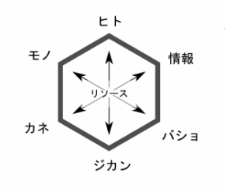

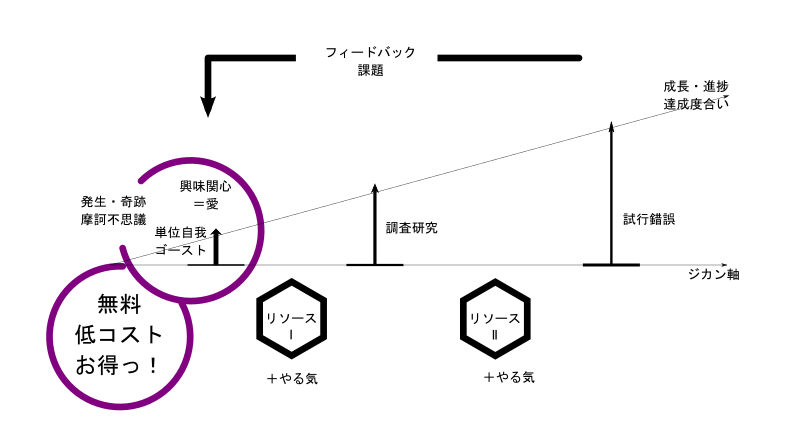

各リソースは、時間に関しての関数であって、

その量や質が刻々変化しうる存在であることを、知って腹落ちすべき。

カネしか見えてない人は、「カネの質?」だろうし、耐久消費財しか見えてない人も、質の変化には鈍感だろう。直感的には物理的な距離の遠近で、その感度が変わるような気がしていますが、連続的か離散的かを問わず、時間方向に量・質は変化します。

在るときには自由自在に差配できるが、無いときには無い。

変化するのだから、それはどのように変化するのか、どのようなグラフを描く関数なのか、知らなければならない。

人材派遣だか、サイトのAI化だとかってことで営業電話かかってくるんだけどさぁ、何で営業さんて現場に行ってお客さんのシゴト一緒に手伝って、「課題を拾って帰る乞食仕事」をしないんだろうな。ほんとに価値があるのに…

電話口でお客さんが課題を懇切丁寧に、ソチラが理解できる”言語”を使って説明して、挙げ句お金払っくれると思ってんだろ?なぁ? 農家だからチョロいと思ったか?ん?ねぇどんな気持ち?ねぇってば。

知らんかもしれんから、今回特別に無料で解を表現するとソレ、「お客さんが課題を言語化できて、他者に説明できるんならば、お客さんが自分で課題解決できるからな」┐(´д`)┌ (分かることは分けること からの当然の帰結)

日本の失われた30年て、概ね全業種の営業職が正しく機能してないタイコモチみたいなことばかりやってたからなんじゃね?って80%くらい思ってて。

トルネコぉ、頑張れな~

スマノーも、ドローンも、自動トラクターも

導入実績がある御所には心当たりがあると思うが

目新しい新技術・新事業はリソース全体が「励起」状態にあるため

当事者も含め全ての人間がその対象に”興味関心”がある「ような気がしているだけ」

基底状態で「興味関心」を持ち、そして「調査研究」「試行錯誤」へ進んでこそプロの仕事、プロのアウトプットに通ずると心得よ

どっかで聞いた落語のマクラ

A:「どうです?釣れますかな」

B:「やー、マッタクですわー」

A:「でしょうなぁ。その池昨日の雨でできたばかりですからなぁー」

魚が居るところで釣り糸を垂れないと

釣れるわけ無い

繰り返す。

魚が居る所で釣りをしよう

どんなにリソース掛けて最新鋭の”手段”を揃えたところで、”目的”の魚が居ないところに向けて釣り糸垂れても意味がない。何が馬鹿なのか、おわかりいただけるだろうか。手段と目的、正しく設定できてますか?というはなし

ホント、プラネテスは人生の教科書w

宗教(仏教)的概念が混じるが。

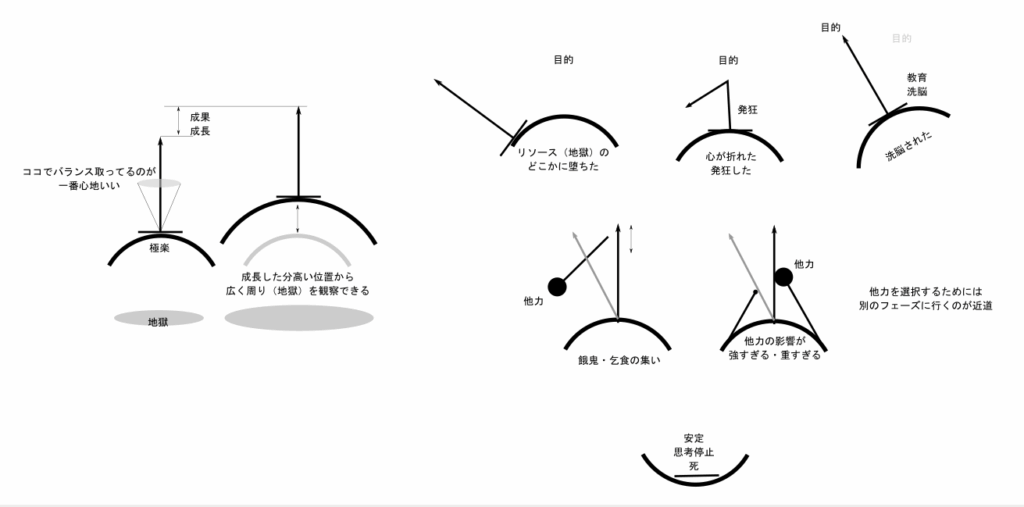

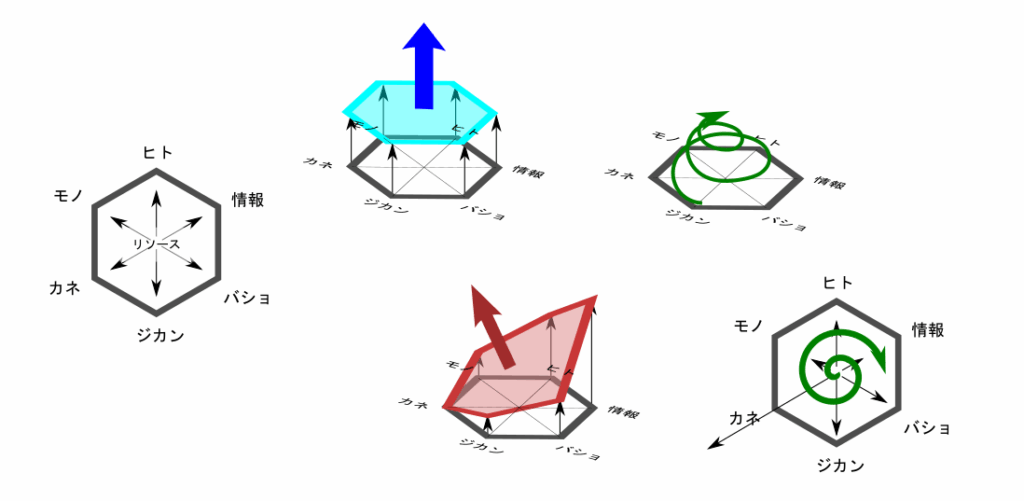

左2図、リソースのバランスとって、進行方向をコントロールできてる状態が、一番効率の良い成長。この”効率よく成長できるバランス”は極めて不安定な位置にあると考える。

プロジェクトが思うように進まない場合、大概右図のような状態に陥っている。

土台であるリソースの垂直方向にプロジェクトは進みます。「リソースでできてる土台が大事です」 この”垂直方向”を”目的”に一致させることこそが事業主の仕事。

よく有る邪魔は、プロジェクトの進行方向(矢印の向き)をホイホイ障ろうとする輩とか、リソースをホイホイ抜こうとする輩。こいう奴らの動きには目を光らせましょう。こいう奴らは疫病神なので、絶対に良い結果になりません。

あと、思考停止の安心感・安定感は、一度落ちると這い上がるのに途方もないエネルギーが必要で、思考も錆びて研ぎ直すのにコストが莫大掛かるので、思考は切らさず死ぬまで色々考え続けましょうね、と

あとは、カネとかね。女とかね。アトラクトされないよう気をつけましょうね、と ┐(´д`)┌

政治家見てたら、この図の正しさが検証できて面白いス昨今w

まーよく言うのが「ヒト・モノ・カネ」

吾はコレに、「ジカン・バショ・情報」の3次元足して、合計6次元が正しいと思った。

これらは相互変換可能で、一番抽象度が高いのがジカンとカネ。コイツラは何にでも化けるクラス。多態性ってやつ。

プロジェクトを進めるうえで真に大事なのは、これらの「バランス」ありゃ良いってもんじゃない。というか、バランスを欠いたリソースは、悪目立ちして、割と確かに餓鬼と乞食に集られます。

先人曰く「仕事はカネじゃない」「ヒトが大事」云々カンヌン

嘘だね 金「も」大事。 ヒト「も」大事。バランスが大事。

バランス取れてないと、プロジェクトは進まん。 リービッヒの最小律(ドベネックの桶)と一緒。全部在って、一番低いところの高さで「成果」が出る。バランス考えずにどれかのパラメータが飛び抜けてデカいと、必ず「病害」が発生するのも一緒。

抽象的な ”やる気” とやらの有無は、正直関係ない

真に重要なのは「興味関心」

興味があれば、放っといても寝ないで勝手に調べるじゃんw

調べたら、寝ないで実装したいじゃんw

繰り返す。

やる気の有無は、関係ない。「やる気が出ないからやれない」場合、往々にして「興味がない」と同義。