ん~? この業界、詰まる所

正規分布とシグモイド関数、三角関数の適用し処が体得できてれば

とりま現場レベルでは勝ち確なのではなかろうか…

湯来で野菜を育ててる やじるしや のサイトです

ん~? この業界、詰まる所

正規分布とシグモイド関数、三角関数の適用し処が体得できてれば

とりま現場レベルでは勝ち確なのではなかろうか…

1.前作、収穫終わったら、除草剤撒いて、地上部分を確実に殺る。吸収されるまで必ず2~3日置く。土に帰る系除草剤をケチらず使う

・グリホナニガシ根まで枯らす系。グリホサートはスベリヒユに効果ないので、混ぜもの必須。

・プリグロックス根は残る径。毒劇で買うの面倒

2.耕うんに併せて石灰窒素3a/15kgで地中のタネを殺す(つもりで)熱消毒を兼ねて2~3日ハウス閉じ(潅水毎日)

3.播種前のバスアミド3a/1kgで再び地表部分、生き残って呼吸してる草、あと、地表付近の虫を毒ガスで殺る。夏時期ガス抜きに最低5日あれば、播種可能。表層耕うん。ハウスで時間かけないので、被覆なし(潅水毎日)

4.播種後のラッソーで芽生えを殺る

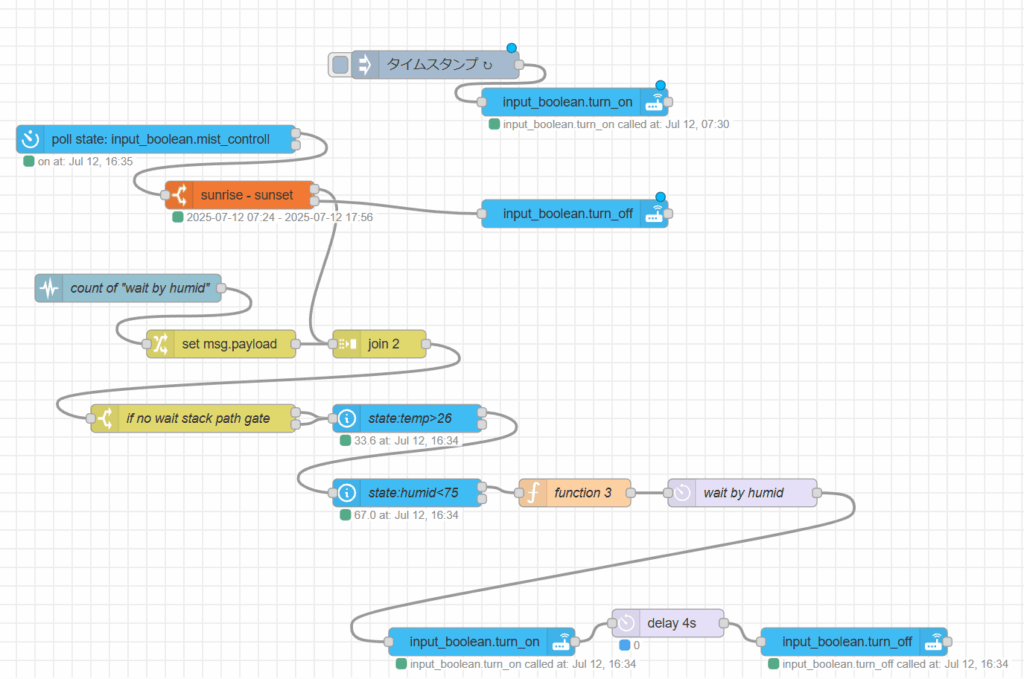

HomeAssistant上、Node Redの制御を示した(具体的なエンティティが表示されていないので、データフローのイメージしか伝わらんと思う。汲んでくれ)

ただし、噴霧には以下の条件を課す

https://tasmota.github.io/install

ラズパイのGPIO経由でSOnOffに物理接続し、webインストーラから論理接続、フラッシュメモリの書き換えをする。多分、元のsonoffのOS?には戻せないので、その覚悟で行ってほしい(Tasmotanのほうが絶対便利)

・諸々接続がめんどくさいので、Windowsマシンからラズパイ画面を表示するためにVNC接続することとする

・ラズパイは既にインターネットに接続できる環境であることとする

ジャンパ4線USBケーブルなんて持ってないので、複数sonoffを設定したい場合はそれぞれ設定終了する毎、ラズパイ止めて、sonoffの物理接続を外して別のsonoffに入れ替えて、ラズパイの再起動する

物理接続

何処のご家庭でも余っているであろう、2.56mmピッチの4ピンジャンパ端子をsonoffにはんだ付ける(ジャンパケーブルで電気信号を通す自信があるなら、ピンのはんだ付けは不要)

また、何処のご家庭にでも余ってるであろう、ジャンパケーブル(メスーメス)にてラズパイとsonoffを接続。3.3v、GND、TX、RXを双方に接続。TX-RXはクロス関係であることに注意

論理接続~設定

ラズパイ起動

仮想端末からラズパイコンフィグ実行

sudo raspi-config

ラズパイコンフィグウィンドウ上でシリアル通信を有効にする

interface→serial connection→no→yes→finish

「sonoffのボタンを押しながら」、sudo reboot実行

コレによりsonoffはメモリ上書き可能な状態で起動する

ラズパイが通電後のイニシャライズを始めたら、sonoffのボタンから手を離しても構わない

ラズパイのブラウザを起動して、tasmota webインストーラーへ移動

https://tasmota.github.io/install

デバイスを選択(ttys0みたいな選択肢があるはず)

表示に沿って全てデフォルトでインストール→configlationが現れる

この時点でsonoffのtasmota化は完了している。ラズパイをシャットダウンしてジャンパケーブルを抜き、sonoff改めtasmotaのinput側に交流100v電源を入力したら、tasmota osが起動し、単独・独立のネットワーク電波(ssid)を発する。

この際、windowsやケータイにより検出されるwifi ssidを確認すると、tasmota-xxのような電波を検知できる。windowsやケータイ(ココでは以下、windowsとする)からこのssidを選択・接続すると、一時的にwindowsのwifiがtasmotaの配下のIPとなる(windowsのインターネットは切れる)。このとき場合によっては、ブラウザが自動的に開き、tasmotaのwifi設定が促される。設定画面が表示されない場合は、tasmotaから振られたIPを確認し、IP末尾を1としてブラウザによりアクセスすることで、tasmotaの設定画面が開ける。

ケータイ(Androidは確認済.Iphoneは知らん)アプリもあるので、携帯端末から操作もできる。自前でデバイスをスキャンすることができる。

/var/lib/homeassistant/homeassistant/www/

あ…、(笑)ではない

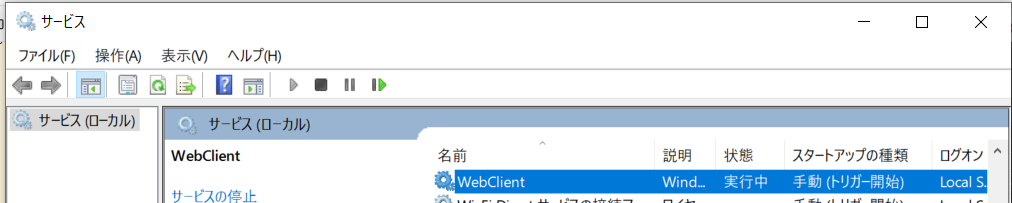

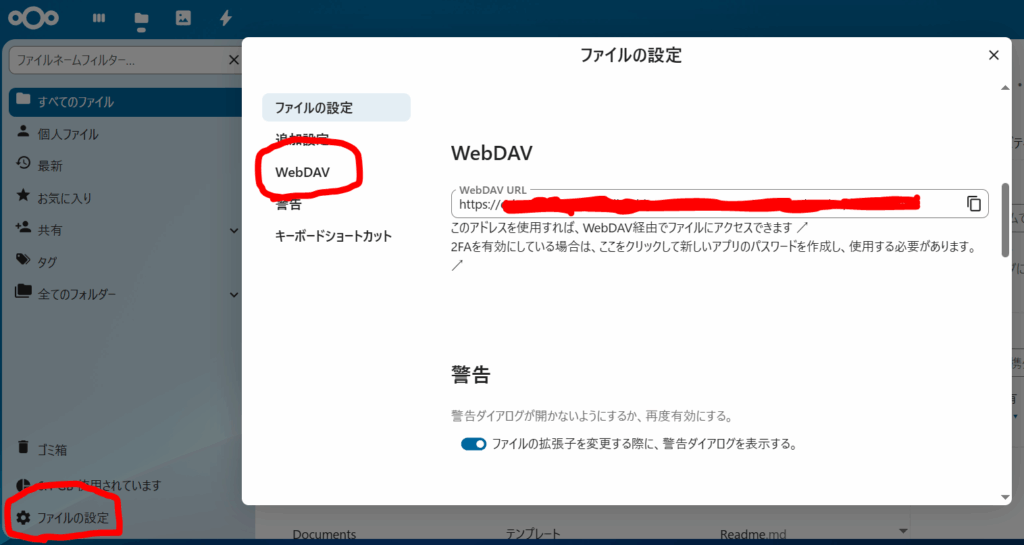

前、サラッとググったときには、Win機のレジストリ触らないといけないような説明が2,3ヒットしたので”面倒くせーな”と思い込んで手控えてたんですが、実は簡単だった説あるw

https://blackmagicdesign-creatorscom.jp/windows11-webdav-network-drive-setup

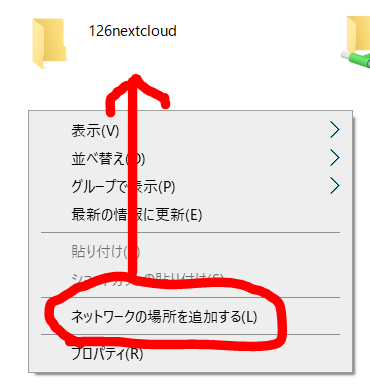

1.Win機のwebclientサービスを起動して

2.NextCloudのWebDavリンクコピーして

3.Win機エクスプローラで「ネットワークの場所を追加する」で、指示に従い入力を進める

この手順書では、Raspberry Piの起動時にOpenVPNクライアントを自動的に起動する設定方法を説明します。設定ファイルは/etc/openvpn/client/field.ovpnを使用します。

sudo apt install openvpn)。/etc/openvpn/client/field.ovpnに配置されていること。設定ファイル/etc/openvpn/client/field.ovpnが存在することを確認します。

sudo ls /etc/openvpn/client/field.ovpnファイルの権限を適切に設定します:

sudo chmod 600 /etc/openvpn/client/field.ovpn起動時に自動実行されるよう、OpenVPNクライアントサービスを有効化します。設定ファイルfield.ovpnに基づくサービス名はopenvpn-client@field.serviceです。

sudo systemctl enable openvpn-client@field.serviceサービスを手動で起動し、動作を確認します:

sudo systemctl start openvpn-client@field.serviceサービスが正しく動作しているか確認します:

sudo systemctl status openvpn-client@field.service問題がある場合は、ログを確認します:

sudo journalctl -u openvpn-client@field.service/etc/openvpn/client/ディレクトリが存在することを確認します。存在しない場合は作成します:

sudo mkdir -p /etc/openvpn/client認証ファイルの設定: field.ovpnでユーザー名/パスワード認証が必要な場合、認証ファイル(例:/etc/openvpn/client/auth.txt)を作成します:

username

passwordfield.ovpnに以下を追加:

auth-user-pass /etc/openvpn/client/auth.txt認証ファイルの権限を設定:

sudo chmod 600 /etc/openvpn/client/auth.txtログの詳細化: トラブルシューティングのためにログレベルを上げたい場合、field.ovpnに以下を追加:

verb 4Raspberry Piを再起動し、サービスが自動起動するか確認します:

sudo reboot再起動後、サービスとVPNインターフェースを確認:

sudo systemctl status openvpn-client@field.service

ip addr show tun0tun0(または設定に応じたインターフェース)が表示されれば、VPN接続が確立しています。

sudo apt update

sudo apt install openvpnopenvpn-client@other.service)を有効化可能。VPN接続に失敗した場合:

field.ovpnファイルの構文を確認。以上で、Raspberry Piの起動時にfield.ovpnを使用したOpenVPNクライアントが自動起動する設定が完了します。

このガイドでは、Raspberry Pi(ラズパイ)の再起動時に、Chromiumブラウザを60秒遅延で自動起動し、指定したURL(http://192.168.20.245:8123/lovelace/env)を表示する設定方法を説明します。systemdサービスを使用して設定を行います。

ターミナルで以下のコマンドを実行し、Chromiumがインストールされているか確認します。

chromium-browser --version

インストールされていない場合は、以下でインストールします。

sudo apt update sudo apt install chromium-browser

systemdを使用してChromiumを自動起動します。以下のコマンドでサービスファイルを作成します。

sudo nano /etc/systemd/system/chromium.service

以下の内容を入力します。この設定では、起動前に60秒の遅延を追加しています。

[Unit] Description=Start Chromium on boot After=network-online.target [Service] Type=simple User=pi Environment=DISPLAY=:0 ExecStartPre=/bin/sleep 60 ExecStart=/usr/bin/chromium-browser --kiosk http://192.168.20.245:8123/lovelace/env Restart=always RestartSec=10 [Install] WantedBy=multi-user.target

注意:

User=piはデフォルトのユーザー名です。異なる場合は適宜変更してください。Environment=DISPLAY=:0はディスプレイ環境を指定します。必要に応じてecho $DISPLAYで確認し調整してください。サービスファイルを更新した後、systemdに変更を反映させます。

sudo systemctl daemon-reload

サービスを有効化して、再起動時に自動実行されるようにします。

sudo systemctl enable chromium.service

サービスを今すぐ開始して動作を確認します。

sudo systemctl start chromium.service

ラズパイを再起動し、60秒後にChromiumが指定URLを表示するか確認します。

sudo reboot

ExecStartPre=/bin/sleep 60の時間を増やす(例: 90秒)ことを検討してください。/boot/config.txtでHDMI出力を確認してください。journalctl -u chromium.service

これで、ラズパイの再起動時にChromiumが60秒遅延で自動起動し、指定URLを表示する設定が完了します。問題が発生した場合は、ログを確認し、必要に応じて設定を調整してください。